Projekte planen

"Gut vorgedacht - schon halb gemacht."

Das Planungsmodul bietet Ihnen:

- einen Überblick zu wesentlichen Informationen für eine Planung, Durchführung und Evaluation.

- eine systematische Hilfestellung zur Festlegung eigener Evaluationsziele.

- Informationen über die Qualität unterschiedlicher Evaluationsdesigns, den praktischen Aufwand und einzusetzende Ressourcen zur Umsetzung.

- Hilfe zur systematischen und zeitsparenden Planung eines Projekts mit einer Evaluation.

Erstellen Sie eine individuelle Planung und Evaluation für Ihr Projekt, indem Sie eine systematische Planung als Grundlage für Verbesserungen oder den Nachweis des Projekterfolgs nutzen. DEVACHECK hilft Ihnen dabei und führt Sie dabei durch folgende Schritte:

- Problemidentifizierung

- Definition der Zielgruppe und des relevanten Settings

- Bedarfsanalyse Ihrer Zielgruppe

- Entwicklung von Lösungen für die Ausgangssituation

- Erstellung eines Maßnahmenkonzepts mit konkreten Ergebniszielen

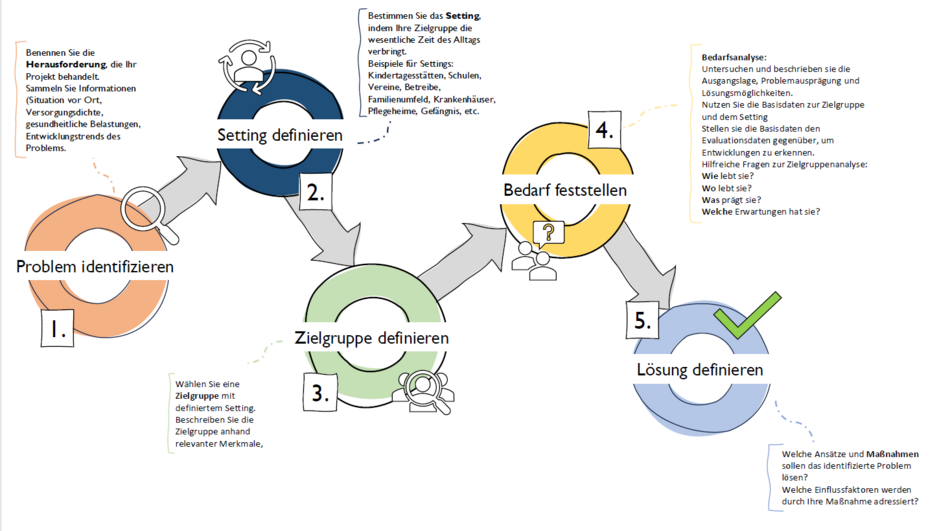

Schritt für Schritt zum Ergebnis: „Von der Planung zur Evaluation“

Unser (grafischer) Leitfaden unterstützt Sie dabei, die Ausgangslage, Bedarfe, Inhalte und Ziele zu formulieren und zu präzisieren. Weitere Erklärungen und Handlungsvorschläge für die einzelnen Schritte finden Sie darunter.

Dies ist zu tun:

- Benennen Sie die Herausforderung, die Ihr Projekt behandelt.

- Sammeln Sie Informationen zur Situation vor Ort, z.B. der Versorgungsdichte, gesundheitlichen Belastungen und Entwicklungstrends des Gesundheitsproblems.

Wichtige Informationen zur Identifikation des Problems

- Soziodemographische und sozioökonomische Merkmale (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsgrad)

- Psychologische, soziale und körperliche Gegebenheiten/Herausforderungen

- Einzugsgebiet (z.B. Stadtteil)

- Migrationshintergrund

- finanzielle und familiäre Situation

- Potenziale und Stärken

Dies ist zu tun:

- Bestimmen Sie das Setting in dem Ihr Projekt ansetzen soll. Ein geeignetes Setting ist z.B. das Setting, in dem Ihre Zielgruppe die wesentliche Zeit des Alltags verbringt.

Beispiele für Settings:

- Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen

- Betriebe, Vereine, Krankenhäuser

- Pflegeheime, ambulante Pflege

- Familienumfeld, Stadtteile, Mehrgenerationenhaus

- Kinder- und Jugendheime, Gefängnisse

Dies ist zu tun:

- Wählen Sie eine Zielgruppe (Einzelperson oder Gruppen) mit definiertem Setting.

- Beschreiben Sie die Zielgruppe anhand relevanter Merkmale. Sie können die Tabelle als Orientierung nutzen:

| Zielgruppenmerkmale | Zielgruppen |

| Geschlecht | Männer, Frauen |

| Alter | Ältere, alte, sehr alte Menschen |

| Lebenssituation | Alleinstehende, Migrant*innen, sozial Benachteiligte |

| Lebensstile | Konsumorientiert, spaßorientiert, gesundheitsorientiert |

| Regionale Merkmale | Bewohner*innen eines Landkreises, einer Stadt, eines Gebietes |

| Interessen und Wünsche | Gesundheitsbewusste Menschen, die Anerkennung, Spaß, Geselligkeit suchen |

| Gesundheitsrisiken | Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen |

Dies ist zu tun:

- Bedarfsanalyse:

- Untersuchen und beschreiben Sie die Ausgangslage, Problemausprägung und Lösungsmöglichkeiten.

- Nutzen Sie Basisdaten zur Zielgruppe und dem Setting.

- Stellen Sie die Basisdaten den Evaluationsdaten gegenüber, um Entwicklungen und Wirkungen zu erkennen.

- Hilfreiche Fragen zur Eingrenzung der Zielgruppe:

- Wie lebt sie?

- Wo lebt sie?

- Was prägt sie?

- Welche Erwartungen hat sie?

Tipp: Verwenden Sie, wenn möglich, bereits vorhandene Daten.

Dies ist zu tun:

- Welche Ansätze und Maßnahmen sollen das identifizierte Problem lösen?

- Welche Einflussfaktoren werden durch Ihre Maßnahme adressiert?

Bereiten Sie die Auswertung (das Ergebnis) Ihres Projekts vor: INPUT, OUTPUT und OUTCOME

Nutzen Sie das dreistufige Schema der Wirkungslogik, bestehend aus Input, Output und Outcome.

- INPUTs umfassen die für Ihr Projekt eingesetzten Ressourcen (finanziell, materiell, personell).

- Outputs umfassen die Ergebnisindikatoren, die durch den Einsatz des Inputs erreicht werden sollen.

- Das Outcome misst die direkte Auswirkung der Intentionen Ihres Projekts auf die Zielgruppe. Definieren Sie am besten SMARTe-Ziele (s.u.)

Beschreibung von OUTPUTs

- Angebote und Inhalte der Maßnahme

- Legen Sie zur Hilfestellung eine Checkliste an:

- Was sind die Schwerpunkte der Maßnahme?

- Gibt es ein Qualitätsmanagementkonzept?

- Folgt die Projektumsetzung dem Projektplan? Gibt es Abweichung?

- Welche Hindernisse lassen sich identifizieren?

- Welche förderlichen Bedingungen lassen sich identifizieren?

- Legen Sie zur Hilfestellung eine Checkliste an:

- Das OUTCOME: Wirkungsziele festlegen

- Benennen Sie Ziele auf Ebene der Zielgruppe bzw. der Gesellschaft.

- Je klarer die Charakterisierung der Zielgruppe, desto präziser lassen sich die Ziele definieren.

- Mögliche Wirkungsziele:

- Wissen über gesundheitliche Zusammenhänge und Risiken erweitern (z.B. Folgen von Übergewicht)

- Neue Verhaltensmuster vermitteln und üben (z.B. anderer Umgang mit Belastungen)

- Allgemeine Lebenskompetenzen vermitteln (z.B. soziale Kompetenzen)

- Gesundheitlich wichtige persönliche Ressourcen stärken (z.B. Selbstvertrauen)

- Dingliche Umwelt umgestalten (z.B. Möbel, Belüftung, Beleuchtung, Lärm, Verpflegung, Maschinen)

- Psychosoziale Umwelt gestalten (z.B. familiäre Beziehungen, soziales Klima, Führungsstile)

- Abläufe und Organisation ändern (z.B. Lehrpläne, Verwaltungsvorgänge, Zuständigkeit, Arbeitsschritte)

- Primäre und sekundäre Wirkungsziele festlegen:

- Primäres Outcome: Beschreibt das Kernziel, das erreicht werden soll. Definieren Sie genau ein (1) Wirkungsziel als primäres Outcome. Dies ist das wichtigste Wirkungsziel, das Sie erreichen wollen.

- Beispiel: Sie definieren eine Erhöhung der täglichen Schrittzahl als primäres Outcome

- Sekundäres Outcome: Sie können beliebig viele Wirkungsziele als sekundäre Outcomes definieren. Achten Sie aber darauf, das sie in einem sinnvollen Zusammenhang mit Ihren Projekt stehen.

- Beispiele: besseres Ernährungswissen, Veränderung des Ess- und Trinkverhaltens, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

- Primäres Outcome: Beschreibt das Kernziel, das erreicht werden soll. Definieren Sie genau ein (1) Wirkungsziel als primäres Outcome. Dies ist das wichtigste Wirkungsziel, das Sie erreichen wollen.

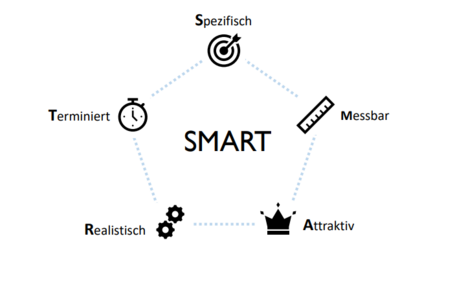

SMARTe Ziele definieren

- SMART-Ziele entwickeln:

- Nutzen Sie die SMART-Kriterien zur Zieldefinition.

- S (Spezifisch): Sind die Ziele eindeutig formuliert?

- M (Messbar): Sind die Ziele messbar?

- A (Attraktiv): Sind die Ziele erstrebenswert?

- R (Realistisch): Sind die Ziele realistisch?

- T (Terminiert): Zu welchem fixen Datum sollen die Ziele erreicht werden?

- Nutzen Sie die SMART-Kriterien zur Zieldefinition.